В организме человека имеется двенадцать пар черепно-мозговых или черепных нервов (ЧН), все они объединяют важные системы организма с головным мозгом. Функции, выполняемые каждой из них, разные. Блуждающий нерв представляет собой одну из таких пар черепных нервов. Если точнее, это 10-я пара черепных нервов, выполняющая множество различных функций.

Блуждающий нерв так же известен как черепной нерв X или легочно-желудочный нерв, так как он иннервирует желудок и легкие. Он отходит от головного мозга и идет вдоль горла, гортани, легких, сердца, желудка и мышц живота к другим внутренним органам.

Блуждающий нерв рассылает сигналы по всему организму, а затем передает их обратно в головной мозг. Он запускает работу парасимпатической нервной системы (ПНС) и участвует в сохранении здоровья иммунных клеток, органов, тканей и стволовых клеток. Этот нерв регулирует сердцебиение, речь, потоотделение, кровяное давление, процесс пищеварения, выработку глюкозы и дыхание. Помимо того, что блуждающий нерв обеспечивает выход к различным органам, он также составляет 90% афферентных (центростремительных) нервов, которые передают сенсорную информацию о состоянии внутренних органов в центральную нервную систему.

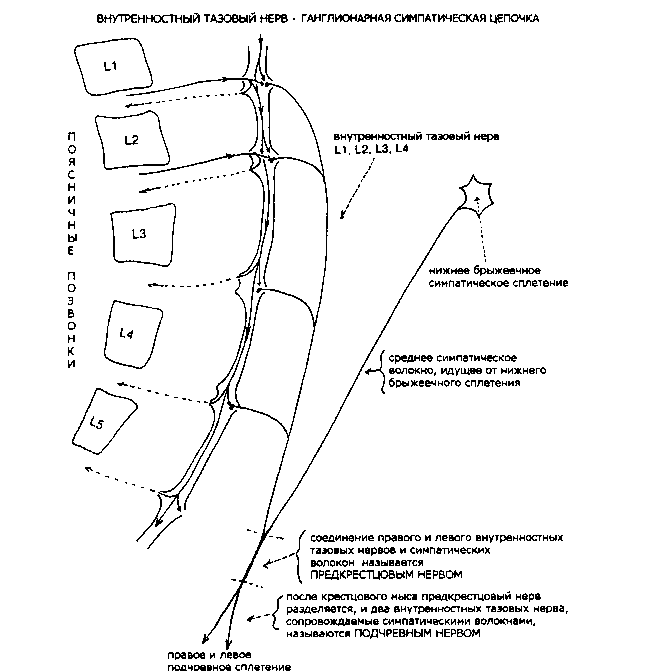

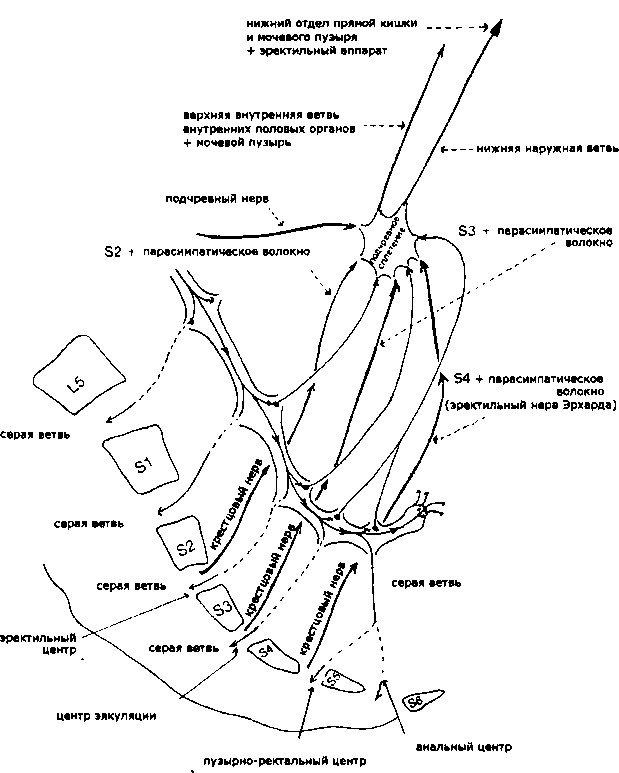

Блуждающий нерв, проходящий через организм. Расположение и функции

Блуждающий нерв, проходящий через организм

1 – правый блуждающий нерв (ЧН X)

2 – верхний гортанный нерв

3 – гортанный нерв: внутренний

4 – гортанный нерв: наружный

5 – верхний сердечный нерв

6 – правый возвратный гортанный нерв

7 – лёгочное сплетение

8 – внутренние сердечные ветви

9 – пищеводное сплетение

10 – привратниковая ветвь

11 – чревный ганглий и чревное сплетение

12 – верхний брыжеечный ганглий

13 – глоточная ветвь

14 – левый блуждающий нерв (ЧН X)

15 – левый возвратный гортанный нерв

16 – сердечное сплетение

17 – ветви сердечного сплетения

18 – передний желудочный нерв

19 – селезеночные ветви

20 – левый селезеночный угол

21 – ветви тонкого и толстого кишечника

В голове

Блуждающий нерв берет начало от корешков продолговатого мозга. Он выходит из черепа через яремное отверстие, вместе с глоточным нервом и добавочным нервом, и идет к внутренним органам. Этот нерв участвует в обеспечении связи между головным мозгом и внутренними органами. Внутри яремного отверстия находятся яремный и узловатый сенсорные ганглии. По обеим сторонам черепа проходит ушная ветвь блуждающего нерва. Двигательные нейроны блуждающего нерва снабжают нервами горло, гортань, глотку и пищевод. Эти нервы помогают человеку глотать, говорить и кашлять.

Блуждающий нерв отвечает за образование новых нейронов в головном мозге и повышение уровня нейротрофического фактора головного мозга (BDNF), который служит хорошим источником пищи для клеток головного мозга. Он способствует восстановлению тканей головного мозга. Кроме того, запуск работы блуждающего нерва побуждает стволовые клетки давать начало новым клеткам.

Блуждающий нерв контролирует парасимпатическую нервную систему.

Эта нервная система использует нейромедиатор ацетилхолин. Ацетилхолин делает возможным обучение, запоминание и расслабление. Блуждающий нерв использует его, чтобы сообщать организму о потребности в расслаблении. Он рассылает этот нейромедиатор по всему организму. Вследствие этого происходит расслабление организма и уменьшение воспаления, связанного с воздействием, оказываемым стрессом.

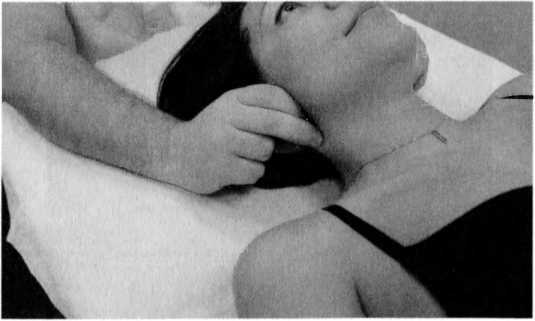

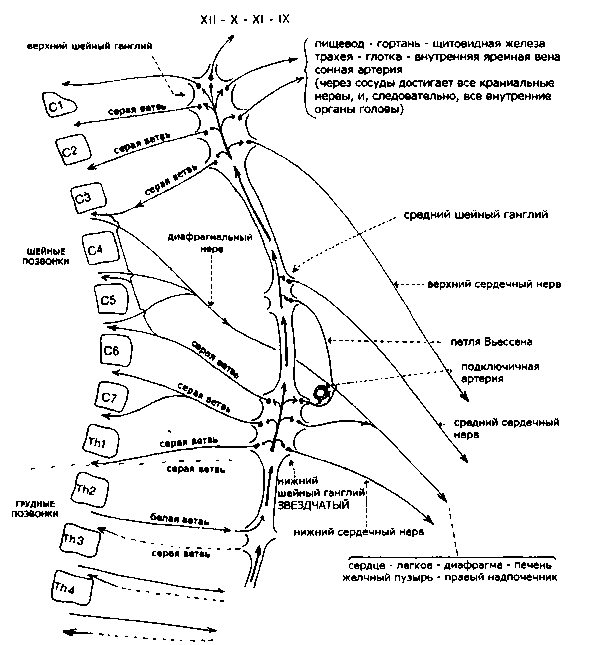

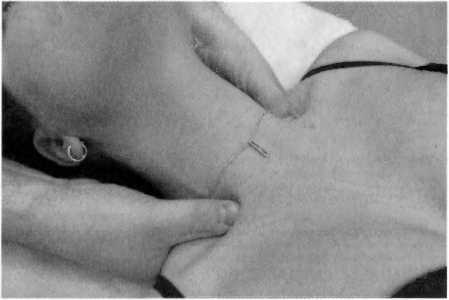

В области шеи

Блуждающий нерв идет вертикально вниз внутри сонного влагалища к внутренним сонным артериям и середине внутренней яремной вены в области основания шеи. Здесь нерв разветвляется на правый блуждающий нерв и левый блуждающий нерв, который идут дальше в разных направлениях. Правый блуждающий нерв проходит в глотку спереди подключичной артерии. Левый блуждающий нерв идет вниз между левой сонной артерией и левой подключичной артерией.

Различные ветви в области шеи

Глоточные ветви. Эти ветви иннервируют глотку и мышцы мягкого неба.

Верхний гортанный нерв. Этот нерв разветвляется на внутреннюю и наружную ветви. Внутренняя ветвь снабжает нервами глоточную часть и верхний отдел гортани. Наружная ветвь снабжает нервами перстнещитовидную мышцу гортани.

Возвратный гортанный нерв – это ветвь блуждающего нерва, которая отвечает за иннервацию внутренней мышечной структуры гортани. Этот нерв находится между трахеей и пищеводом. Он идет вниз и разветвляется на левую и правую части. Левая ветвь проходит на уровне артериол, а правая идет вдоль подключичной артерии. Возвратный гортанный нерв снабжает нервами большую часть мышц гортани. При глотании он способствует движению голосовых связок в пищевом проходе и позволяет голосовой щели закрываться, если возникает кашлевой рефлекс. Повреждение возвратного гортанного нерва приводит к параличу голосовых связок.

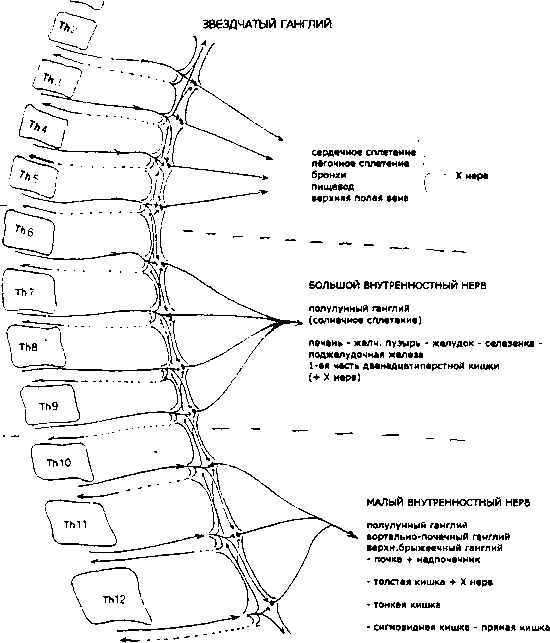

В области легких

Легочные ветви блуждающего нерва подразделяются на передние и задние. Передние ветви проходят по передней поверхности основания легких. Они соединяются с ветвями, относящимися к симпатической системе, и формируют переднее легочное сплетение. Задние ветви идут вдоль задней поверхности основания легких. Они объединяются с третьим и четверым грудными ганглиями симпатического ствола и образуют заднее легочное сплетение. Ветви, отходящие от легочного сплетения, соединяются с ветвями бронхов, следуя через легкие.

Все эти ветви блуждающего нерва и других нервов контролируют непроизвольные функции легких.

Блуждающий нерв раскрывает гортань во время вдыхания воздуха и, проходя через мышцы ротовой полости, деактивирует речь. В легких он сокращает бронхи, заставляя мышцы напрягаться. Одна ветвь этого нерва управляет мышцами, которые приводят в движение голосовые связки в гортани. Повреждение этого нерва может приводить к огрубению голоса.

В грудной клетке

В грудной клетке правый блуждающий нерв образует задний ствол блуждающего нерва, тогда как левый образует передний ствол блуждающего нерва. Здесь имеются еще две ветви. Первая – это левый возвратный гортанный нерв, который находится ниже аорты. Он снабжает нервами мышцы гортани. Вторая – это сердечная ветвь, которая иннервирует сердце.

В области сердца

Блуждающий нерв частично контролирует парасимпатические волокна, иннервирующие сердце, которые являются частью грудных ганглиев. Правый блуждающий нерв снабжает нервами синусно-предсердный узел, тогда как левый иннервирует предсердно-желудочковый узел. Эфферентные волокна блуждающего нерва также снабжают нервами мышцы предсердий. Однако мышцы желудочка иннервируются ими в совсем незначительной степени.

Блуждающий нерв участвует в контроле и поддержании сердцебиения.

Он функционирует всегда, создавая ритм из примерно 90 ударов в минуту. При необходимости этот нерв секретирует нейромедиаторы, что способствует уменьшению интенсивности биения сердце или снижению кровяного давления.

В брюшной полости

Блуждающий нерв образует пищеводное сплетение. Он проходит через диафрагму и попадает в брюшную полость, где формирует чревное и брыжеечное сплетения. Далее он достигает желудка и дает печеночные ветви и нервы Латерже, которые иннервируют привратник желудка.

Блуждающий нерв снабжает парасимпатическими нервами большую часть органов в брюшной полости. Он дает ветви к пищеводу, желудку и кишечнику.

Этот нерв участвует в осуществлении сложных процессов, происходящих в пищеварительной системе, в частности он посылает сигналы мышцам желудка о необходимости в компрессии пищи и перемещении ее в тонкий кишечник. В случае повреждения блуждающего нерва пища может оставаться в желудке вместо того, чтобы перемещаться в кишечник, влияя на процесс пищеварения. Этот нерв также участвует в контроле уровней химических веществ в пищеварительной системе с тем, чтобы кишечник мог воздействовать на пищу и определять потребление нутриентов. Кроме того, блуждающий нерв передает в головной мозг ощущение наполненности желудка. Он также способствует передаче вкусовых ощущений и чувства голода. Отсутствие у диабетиков контроля над повышенным уровнем сахара в крови может вызывать повреждение блуждающего нерва.

Как проверяется функционирование блуждающего нерва

Работа блуждающего нерва может проверяться путем стимуляции глоточного рефлекса. При прикосновении к боковой стенке глотки мышцы глотки сокращаются, вызывая кашлевое движение. В ходе проверки иннервации мягкого неба, человека просят сказать «а». Мягкое небо при этом должно подниматься вверх, а язычок – отодвигаться назад. Если нерв поврежден, мягкое небо и язычок смещаются неравномерно, отклоняясь от поврежденной части.

Улучшение функционирования блуждающего нерва

Недорогим способом стимуляции блуждающего нерва является обычное вдыхание. При осуществлении глубокого вдоха через рот следует освобождать и расправлять диафрагму. Это активирует блуждающий нерв. Выдыхать нужно через нос. При помощи этого способа можно ощущать, как стресс покидает организм. Головной мозг оказывает исцеляющее воздействие, вызывая чувство расслабления. Активация блуждающего нерва также позволяет уменьшать воспаление, улучшать память, способствовать регенерации органов и тканей, увеличивать плотность головного мозга и укреплять иммунную систему.

Заболевания блуждающего нерва

Заболевания блуждающего нерва подразделяются на два класса: заболевания, вызываемые недостаточной активностью нервов или наличием нефункционирующих нервов, и заболевания, вызываемые чрезмерной активностью блуждающего нерва. Чрезмерная активность блуждающего нерва приводит к обморокам. Недостаточная активность может вызывать тошноту, пиролиз, боль в животе, потерю веса, а также приводить снижению частоты сердечных сокращений.